Faktencheck Schweiz – viel Lobbygeschrei um wenig Wölfe

In unserem Nachbarland, der Schweiz leben zirka 45-50 Wölfe, schätzt der Schweizer Verein CHWolf. Seit 1995, dem Beginn der natürlichen Einwanderung, seien 138 Wölfe (94 männliche und 44 weibliche), alle italienischer Abstammung, mit DNA-Analysen nachgewiesen worden. Zitat: Ende August 2012 tappte im Calandagebiet (GR) ein Wolfswelpe in eine Fotofalle. Dies war der erste Nachweis einer Wolfsfamilie in der Schweiz, seit der Wiedereinwanderung 1995. Seither zieht das Calandarudel jährlich Welpen auf.

Am 29. August 2015 wurde dann im Tessin ein zweites Wolfsrudel bestätigt. Ein Jäger konnte 3 Welpen und einen erwachsenen Wolf beobachten und filmen. Ende August 2016 wurde dann ein drittes Rudel in der Augstbordregion im Wallis nachgewiesen. Drei Welpen wurden gesehen und konnten fotografiert werden. Im Dezember 2018 wurde ein viertes Rudel in unmittelbarer Nachbarschaft zum Calandarudel im Gebiet Trin/Flims (GR) bestätigt. Weitere Fakten und Daten gibt es auf der Seite CHWolf https://chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/wolfspraesenz/aktuelle-daten

Ganze vier Rudel sowie ein paar Einzeltiere leben also in der Schweiz. Dennoch gibt es in der Schweiz, ähnlich wie in Deutschland, eine starke Lobby aus Interessensverbänden von Jägern, Agrarindustrie und Schäfern. Man will dort scheinbar mit aller Gewalt den Wolf auf die Abschussliste bringen.

So hat der Nationalrat am 8. Mai 2019 ein revidiertes Jagdgesetz mit 115 zu 67 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Er will den Schutz des Wolfes noch massiver lockern, als dies der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Dieses Jagdgesetzt klingt ähnlich wie Wolfsverordnungen in Deutschland, beispielsweise in Sachsen, gegen die bislang keine Orga klagen will. Anders in der Schweiz. Hier gibt es massiven Widerstand.

Wenn es nach dem Nationalrat geht, sollen Wolfsbestände künftig auch dezimiert werden können, bevor sie Schaden angerichtet haben. Bereits wenn Schaden droht, soll eine Abschussbewilligung erteilt werden können, auch wenn vorgängig keine Herdenschutzmassnahmen umgesetzt wurden. Zudem soll der Abschuss von Wölfen jeweils zwischen dem 1. September und dem 31. Januar erlaubt werden dürfen. Zuständig für eine Abschussbewilligung sind in Zukunft die Kantone und nicht mehr das Bundesamt für Umwelt Bau. Im revidierten Jagdgesetz soll jedoch nicht nur der Schutz des Wolfes gelockert werden. Auch dem Biber soll es an den Kragen gehen und wenn es nach dem Ständerat geht, sollen auch die Luchsbestände reguliert werden dürfen. Der Bundesrat soll zudem die Bestandesregulierung weiterer geschützter Arten erlauben können.

Bevor das revidierte Jagdgesetz nun in Kraft treten kann, muss der Ständerat nochmals darüber entscheiden. Dieser hat das revidierte Jagdgesetzt in einer ersten Fassung bereits letztes Jahr gutgeheissen. Jedoch gibt es nun Diskrepanzen zwischen beiden Räten, welche zuerst bereinigt werden müssen. Erst wenn eine definitive Gesetzenvorlage von beiden Räten abgesegnet ist, kann sie in Kraft treten. Jedoch steht für diesen Fall bereits das Referendum im Raum, welches von den grossen Tierschutzorganisationen und auch Politikern angekündigt wurde. Das revidierte Jagsgesetz wird so höchstwahrscheinlich als Abstimmungsvorlage vor das Volk kommen und damit nicht so rasch Realität werden.

Der Verein CHWOLF sei sehr enttäuscht über den Entscheid des Nationalrates und über die ganze politische Diskussion um die Themen Natur, Artenschutz, Naturschutz und Ökosystem, schreibt er auf seiner Internetseite. Obwohl man genau wisse, dass das weltweite Artensterben massiv fortschreitet und die Schweiz stark davon betroffen ist, würden Politiker aus wirtschaftlichen Gründen immer wieder gegen die Natur arbeiten und den Natur- und Artenschutz permanent weiter aufweichen. Für CHWOLF sei dieser Entscheid absolut nicht nachvollziehbar und der Verein werde ein kommendes Referendum mit aller Kraft und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen!

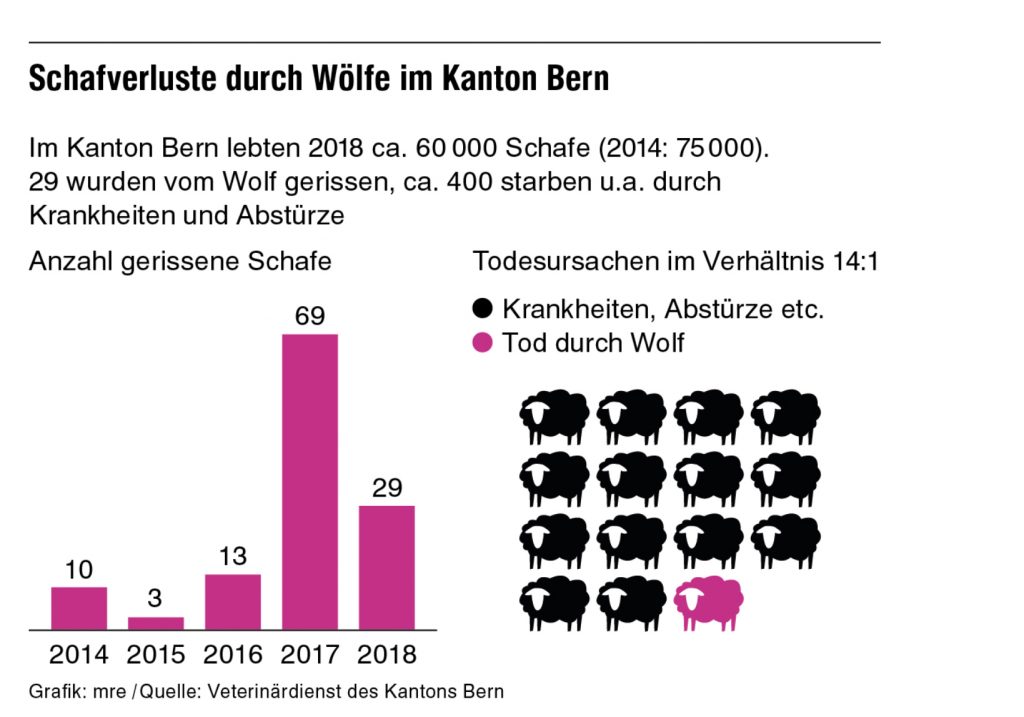

400 Tiere verenden pro Jahr

Tatsache ist indes: Der Wolf tötet nur einen Bruchteil der Schafe, die Jahr für Jahr auf Alpen zu Tode kommen – schweizweit sowie im Kanton Bern, schreibt die Berner Zeitung. Eine Studie zeige, dass im Sommer 2011 rund 4200 Tiere zu Tode gekommen sind. Das wären rund 2 Prozent aller Tiere, die im ganzen Land gesömmert würden. Umgerechnet auf den Kanton Bern, wo pro Jahr rund 20000 Schafe gesömmert werden, würde das bedeuten, dass jedes Jahr bis zu 400 Tiere sterben wegen Krankheiten, Abstürzen oder weil sie nicht artgerecht gehalten werden würden. Zitat: Zum Vergleich: Gemäss offiziellen Angaben wurden 2018 im Kanton Bern nur 29 Nutztiere von Wölfen gerissen, 2017 waren es 69, 2016 deren 13, 2015 gerade mal 3 und 2014 10 Tiere. Kurzum: Ein Bruchteil der Schafe, die jedes Jahr sterben, fällt Wölfen zum Opfer. Insider aus Schäfer- und Jägerkreisen berichten gegenüber dieser Zeitung hingegen von Schafen, die Ende Sommer auf Alpen im westlichen Oberland oder zwischen Zulgtal und Habkern zurückgelassen werden, weil es zu aufwendig wäre, sie ins Tal zurückzuholen, oder weil sie sich in unwegsamem Gelände verstiegen hätten.