Verschwinden von Wolfsrudeln in Sachsen – Sättigung oder andere Ursachen?

Die Pressemitteilung des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) vom 19. Juni 2025 (veröffentlicht auf medienservice.sachsen.de) erklärt das Verschwinden von drei Wolfsrudeln in Sachsen im Jahr 2024 mit einer möglichen „Sättigung des Wolfsbestandes“. Wolfsschutz-Deutschland e.V. sieht diese Interpretation kritisch und fordert eine differenziertere Betrachtung der Ursachen. Eine Analyse der aktuellen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr und eine kritische Auseinandersetzung mit der offiziellen Darstellung zeigen, dass die Sättigungsthese nicht ausreichend belegt ist und andere Faktoren wie menschliche Einflüsse oder unzureichende Schutzmaßnahmen eine größere Rolle spielen könnten.

Zahlenvergleich

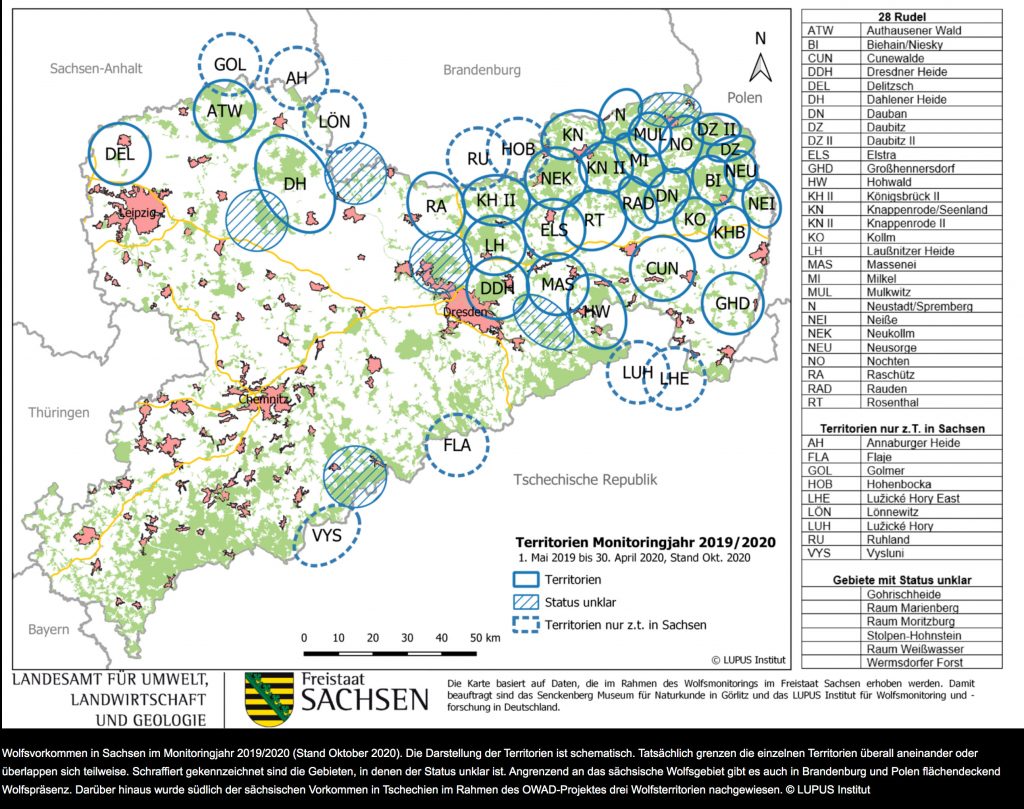

Wolfsbestand 2023 vs. 2024: Laut der Pressemitteilung vom 19. Juni 2025 wurden in Sachsen im Jahr 2024 insgesamt 35 Wolfsrudel, sechs Wolfspaare ein Einzelterritorium und fünf sesshafte Einzelwölfe registriert, was einer Gesamtzahl von etwa 180 bis 230 Wölfen entspricht. Im Vergleich dazu gab es im Jahr 2023 laut dem Wolfsmonitoring des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 46 Wolfsrudel, zwei Einzelterritorien und vier sesshafte Einzelwölfe, was eine Gesamtzahl von etwa 190 bis 240 Wölfen ergab.

- Rückgang der Rudel: Die Zahl der Wolfsrudel sank von 43 (Wolfsmonitoringjahr 2023/24) auf 41 (2024/25), was einem Rückgang von etwa 4,7 % entspricht.

- Einzelwölfe und Territorien: Die Zahl der Einzelterritorien und sesshaften Einzelwölfe blieb relativ stabil (von zwei auf ein Einzelterritorium und von vier auf fünf Einzelwölfe).

- Gesamtzahl der Wölfe: Die geschätzte Gesamtzahl der Wölfe ging leicht zurück (von 190–240 auf 180–230), wobei die Schwankungsbreite die genaue Interpretation erschwert.

Die Pressemitteilung führt den Rückgang der Rudel auf eine „Sättigung des Wolfsbestandes“ zurück, da die verfügbaren Lebensräume angeblich ausgeschöpft seien. Doch diese These wirft Fragen auf, die einer kritischen Prüfung bedürfen.

Kritik an der Sättigungsthese

Wolfsschutz-Deutschland e.V. bezweifelt, dass die Sättigung des Lebensraums die Hauptursache für das Verschwinden der drei Wolfsrudel ist. Sachsen bietet mit seinen ausgedehnten Wäldern, insbesondere in der Oberlausitz, noch immer potenziellen Lebensraum für Wölfe. Studien zeigen, dass Wölfe anpassungsfähig sind und auch in fragmentierten Landschaften überleben können, solange Nahrung und Schutz vorhanden sind. Die Annahme einer Sättigung ignoriert andere mögliche Gründe, die näher untersucht werden müssen:

- Illegale Tötungen: In den letzten Jahren gab es wiederholt Berichte über illegal getötete Wölfe in Deutschland. Der Rückgang von Rudeln könnte auf Wilderei oder gezielte Abschüsse zurückzuführen sein, die nicht immer offiziell erfasst werden. Die Pressemitteilung erwähnt solche Vorfälle nicht, obwohl sie in Sachsen dokumentiert sind.

- Mensch-Wolf-Konflikte: Die zunehmende Akzeptanzproblematik in ländlichen Regionen, insbesondere bei Landwirten, führt zu Konflikten. Fehlende oder unzureichende Herdenschutzmaßnahmen könnten Wölfe in gefährliche Situationen bringen, sei es durch direkte Konfrontationen oder durch behördlich genehmigte Abschüsse nach Nutztierrissen.

- Verkehrsunfälle: Wölfe sind häufig Opfer von Verkehrsunfällen, insbesondere in Regionen mit dichter Verkehrsinfrastruktur wie Sachsen. Der Verlust von Leitwölfen durch solche Unfälle kann die Stabilität eines Rudels gefährden und zum Zerfall führen.

- Natürliche Faktoren: Krankheiten oder Konkurrenz könnten ebenfalls eine Rolle spielen, werden in der Pressemitteilung jedoch nicht thematisiert. Die einseitige Fokussierung auf Sättigung blendet diese Faktoren aus

Forderungen von Wolfsschutz-Deutschland e.V.

Anstatt die Sättigungsthese unreflektiert zu akzeptieren, fordern wir von Wolfsschutz-Deutschland e.V. eine umfassende Untersuchung der tatsächlichen Ursachen für das Verschwinden der Wolfsrudel. Konkret schlagen wir folgende Maßnahmen vor:

- Transparente Ursachenforschung: Die Behörden sollten detaillierte Analysen veröffentlichen, die alle möglichen Ursachen für den Rückgang der Rudel berücksichtigen, einschließlich illegaler Tötungen und Verkehrsunfälle.

- Verstärkter Schutz: Ausbau von Herdenschutzmaßnahmen und die Förderung von Koexistenzmodellen zwischen Mensch und Wolf

- Strengere Strafen für Wilderei: Illegale Tötungen müssen konsequenter verfolgt und bestraft werden, um den Schutz der Wölfe zu gewährleisten.

- Öffentlichkeitsarbeit: Eine stärkere Aufklärung der Bevölkerung über die ökologische Bedeutung der Wölfe könnte die Akzeptanz erhöhen und Konflikte reduzieren.

Fazit

Die Behauptung des SMEKUL, dass der Rückgang der Wolfsrudel in Sachsen auf eine Sättigung des Lebensraums zurückzuführen sei, erscheint voreilig und unzureichend belegt. Die Zahlen zeigen zwar einen leichten Rückgang des Wolfsbestandes, doch die tatsächlichen Ursachen bleiben unklar. Wolfsschutz-Deutschland e.V. fordert eine differenzierte Betrachtung und konkrete Maßnahmen, um den Schutz der Wölfe in Sachsen zu verbessern. Ohne eine umfassende Untersuchung der Hintergründe bleibt die Sättigungsthese eine einfache Erklärung, die mögliche menschliche Einflüsse oder andere Faktoren ausblendet. Der Wolf als Teil der heimischen Biodiversität verdient eine fundierte und transparente Schutzstrategie, die über bloße Vermutungen hinausgeht.

Quelle:

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1089025

Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung:

Konzerne und Lobbyisten bestimmen immer mehr – und nicht im Interesse der Bürger und nicht zum Wohle der Natur – mit. Deshalb ist es essentiell, dass es Vereine wie Wolfsschutz-Deutschland e. V. gibt, die völlig unabhängig sind. Kein Vorstandsmitglied sitzt in einer Partei. Parteien mischen auch nicht bei uns mit und wir nehmen keine Lobbygelder an. Wer uns unterstützt, kann sich also sicher sein, dass wir stets im Sinne unserer Wölfe handeln. Wir sind nicht bestechlich.

Doch wir Helfer brauchen auch Hilfe. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Auch mit einem Dauerauftrag von 5 Euro im Monat können wir viel Gutes tun und weiter für unsere Wölfe kämpfen. https://wolfsschutz-deutschland.de/spenden-2/