Kein Abschuss, keine Besenderung: Lasst endlich das Leuscheider Rudel in Ruhe!

Erst hieß es Abschuss wegen der Überwindung eines „speziellen Zauns“, jetzt plötzlich erst mal „nur Besenderung“. Dabei lobte Umweltministerin Eder noch im August den Herdenschutzerfolg mit der niedrigsten Risszahl seit Jahren. Doch nun sollen vier zusätzliche Schafe plötzlich alles ändern? Der „spezielle Zaun“ liegt im Gebiet des Leuscheider Rudels, das zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hin und her wechselt. Mit kaum einem anderen Rudel wurde in der Vergangenheit derart übel mitgespielt, wie mit diesem Rudel. Lesen Sie hier unsere neue Reportage mit Fotos von ganz „speziellen“ Zaunrealitäten vor Ort.

Laut Tagesschau soll der auffällig gewordene Wolf im Kreis Altenkirchen einen Sender bekommen. Das hätte Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) im Umweltausschuss des Landtags gesagt.

Seit Jahren will man das Leuscheider Rudel bereits besendern. Wir von Wolfsschutz-Deutschland e. V. hatten auch in der Vergangenheit stets dagegen protestiert und stattdessen Weidetierhalter aufgefordert, endlich ihre Tiere zu schützen. Seit Jahren schon versucht man erfolglos, das Rudel besendern. Dabei sind Narkosen für Wölfe gefährlich und auch die Sender sind von Kriminellen hackbar. Bei der kriminellen Energie, die dort im Gebiet des Rudels auf beiden Bundesländern herrscht, kann man sich leicht ausmalen, dass ein besenderter Wolf dort nicht mehr lange zu leben hat.

Niedrigster Stand der Wolfsrisse in 2023

„Unser Umgang mit dem Wolf zeigt Erfolge“, sagte Umweltministerin Katrin Eder noch Ende August auf einer Pressekonferenz in Mainz. Durch gezielte Präventionsmaßnahmen sei die Anzahl der Risse an Haus- und Nutztieren deutlich gesunken. „2021 hatten wir mit 101 Rissen die meisten in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Seitdem sind die Zahlen konstant auf lediglich 16 Risse in diesem Jahr gesunken. Effektiver Herdenschutz durch Zäune und Herdenschutzhunde und durch die gute Zusammenarbeit mit Tierhalterinnen und Tierhaltern zeigten, dass Konfliktpotenziale weiter reduziert und die Herden vor dem Wolf und der Wolf vor dem Menschen geschützt werden konnte. Dieser Erfolg ist auch die Erfolgsgeschichte des KLUWO – des Kompetenzzentrums Luchs und Wolf – das seit dem Oktober 2021 den Herdenschutz vorantreibt“.

Geringer Wolfsbestand in RLP

Vier zusätzliche Schafe sollen nun den Wolf als Problemtier darstellen?

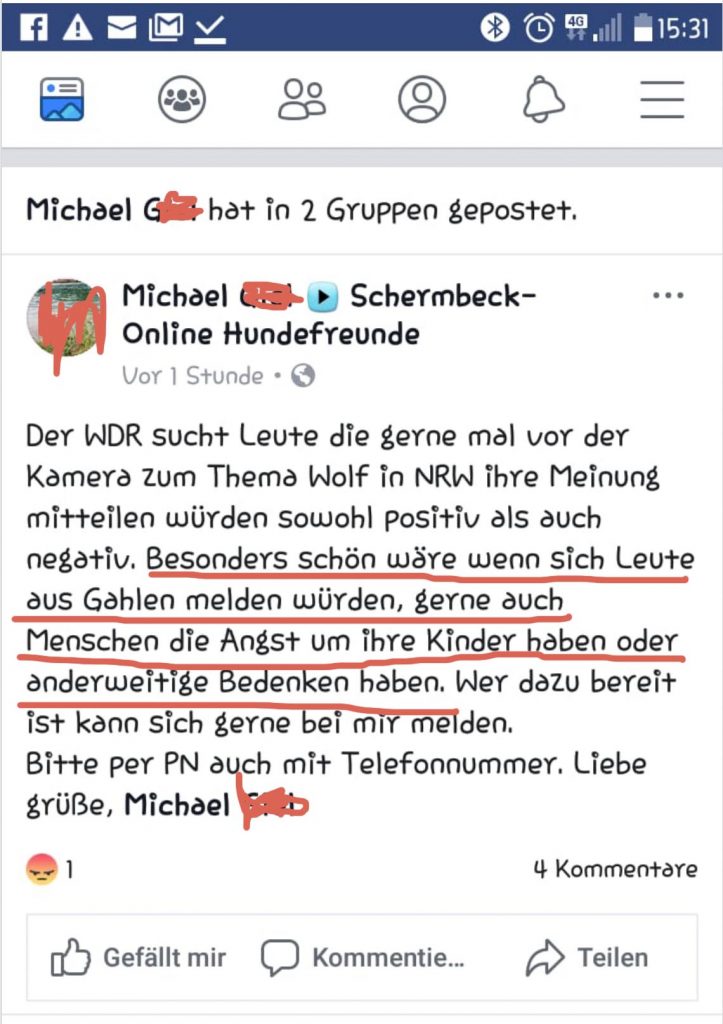

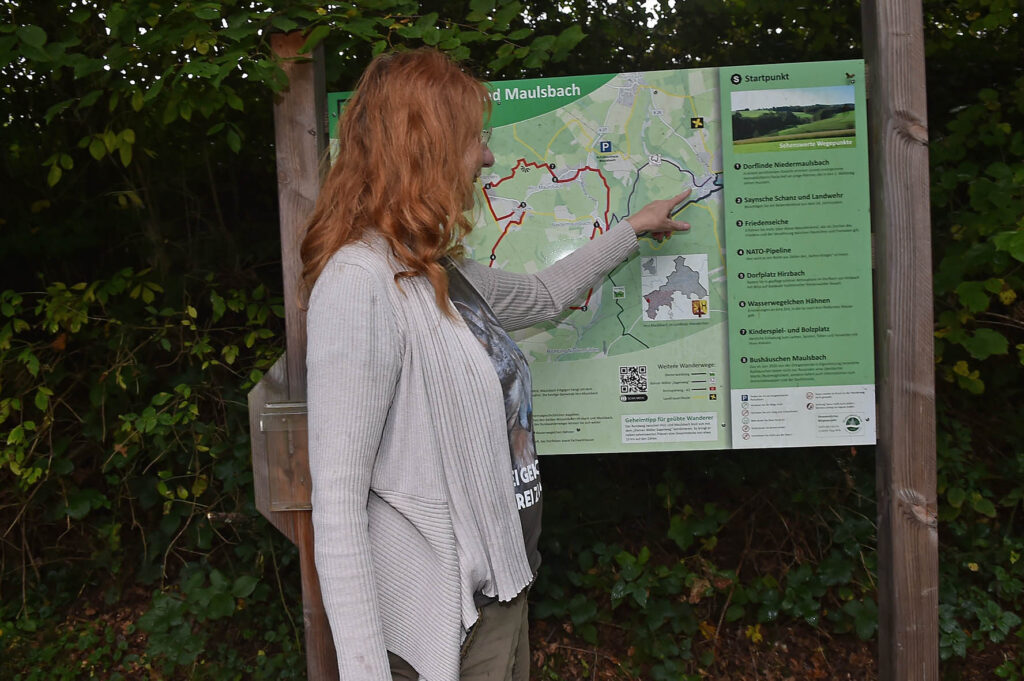

Nun soll durch einen weiteren Riss plötzlich der Herdenschutzerfolg in Frage gestellt sein? Wir haben uns am Ort des Geschehens einmal umgeschaut und tatsächlich sehr viele völlig ungeschützte Weidetiere vorgefunden. Auch die Reste eines wolfsabweisenden Zauns haben wir entdeckt. Ob dies tatsächlich der „spezielle Zaun“ gewesen sein soll, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings wirken auch wolfsabweisende Zäune eben nicht mehr wolfsabweisend, wenn keine Spannung auf ihnen ist.

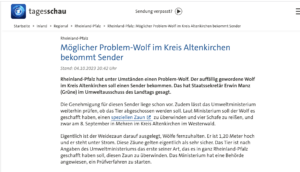

Eine Geschichte von Rissprovokationen und Hass

Dabei gab es ursprünglich einmal zwei Rudel in den Gebiet. Bei dem einen „verschwand“ die Mutter, worauf der Rüde mit einer zweiten Fähe ein weiteres Rudel, das Leuscheider Rudel, gründete. Danach verschwand auch er. Das zweite Rudel verschwand auch komplett von der Bildfläche. Die Fähe GW1415f gründete mit einem in Bayern erstmals nachgewiesenem Wolf, nämlich GW1896m, eine neue Familie. Im vergangen Jahr „verschwand“ auch GW1415f. Die Mutter der aktuellen Welpen ist GW1999f, eine Tochter.

Man kann annehmen, dass Kriminelle es wohl eher auf den Vaterwolf GW1896m abgesehen hatten, da dessen Abschuss besonders vehement von einem Bioschäfer gefordert wurde, der selbst überhaupt keinen Wolfsriss zu verzeichnen hatte. Seither wurden viele Welpen des Rudels überfahren, man rief zur realen Verfolgung des Rudel in einem Waldgebiet auf und man forderte völlig ungeniert dazu auf, die Tiere mit Steinsalz in Schrotladungen zu beschießen. Steinsalz soll sich angeblich im Körper auflösen, die Tiere, wenn sie nicht gleich sterben, vergiften und später soll das Steinsalz nicht mehr nachweisbar sein. Auch zu Giftanschlägen mit Backzutaten rief man auf.

Statt diese offensichtlich kriminellen Machenschaften zu verfolgen, will man nun der Lobby wohl entgegenkommen und ihr endlich ihren Wolf vor die Flinte liefern?

Am 29. September titelte die Tageschau noch so:

Am vierten Oktober wurde der Artikel plötzlich geändert:

Was ist zwischendurch passiert?

Wir von Wolfsschutz-Deutschland kündigten unseren Reportage über das Gebiet auf Facebook an. Ein Schelm, der Böses dabei denkt

Weiter im Gebiet des Rudels auf der Seite von RLP

Warum nicht endlich schützen?

Vor Ort kam es dieses Mal nicht zu tätlichen Angriffen auf uns und auch nicht zu Beleidigungen uns gegenüber. Mit einigen Haltern waren sogar Gespräche möglich. Man wollte nicht belehrt werden, war eine der Aussagen, die wir sogar nachvollziehen können. Es sei Privatangelegenheit, wie die Tiere geschützt würden. Wichtig sei es gegen Ausbruch der Weidetiere zu schützen. Wenn der Wolf einbreche, müsse er halt geschossen werden. Wir können diese Einstellung nur schwer nachvollziehen, denn wie gesagt, stellt das Land eine hohe Summe an Geldern für den Herdenschutz zur Verfügung. Aber eine komplizierte Formulare und zu wenig Zeit wären auch ein Grund dafür, dass immer noch nichts beantragt worden wäre.

Wieder einmal als Fazit:

Solange Wolfsabschüsse als Problemlösung angeboten werden, solange wird es Weidetierhalter geben, die Wolfsrisse provozieren, um Wolfsabschussgenehmigungen zu erlangen. Nur Null-Wolfsabschuss motiviert wirklich zu Weidetierschutz. Auch sollten endlich Strafzahlungen für Weidetierhalter diskutiert werden, die den Schutz ihrer Weidetiere verweigern und Risse provozieren.

Auch sollten endlich ernsthafte Ermittlungen in Punkto Wildtierkriminalität begonnen werden. Nachbarländer wie Italien machen es vor, wie es möglich ist, Täter dingfest zu machen.

Wir brauchen finanzielle Unterstützung

Es ist leider Fakt, dass der Schutz der Wölfe in Zukunft wohl immer mehr über Gerichte durchgesetzt werden muss. Deshalb brauchen wir auch dringend finanzielle Unterstützung. Unser Verein wird nicht staatlich gefördert, was uns zum einen tatsächlich auch sehr unabhängig macht, zum anderen aber natürlich auch finanzielle Probleme bereitet.

Schon kleine, regelmäßige Beiträge, wie z. B. ein monatlicher Dauerauftrag von 5 Euro können uns helfen. Seit Vereinsgründung vor fünf Jahren standen wir ohne wenn und aber und politische Winkelzüge auf der Seite der Wölfe und wir widersprachen unerschrocken Politkern ebenso wie anderen Verbänden. Gerade in diesen schweren Zeiten ist ein Verein wie der unsere essentiell.

Wolfsschutz-Deutschland e.V.

Berliner Sparkasse

IBAN DE79 1005 0000 0190 7118 84

BIC BELADEBEXXX

Auch Paypal ist möglich: https://wolfsschutz-deutschland.de/spenden-2/

Quellen:

Weitere Reportagen als Chronik über das Leuscheider Rudel: