Täuschung enthüllt: Wolfshund statt Wolf beim Zaunsprung?

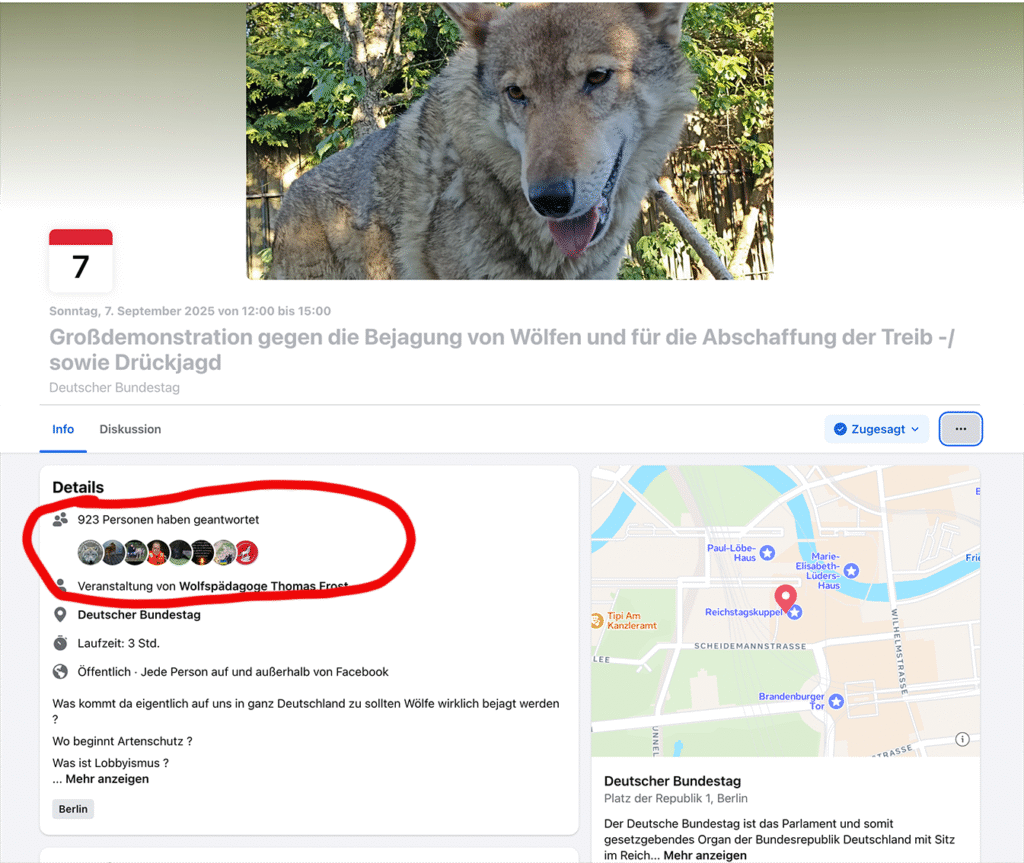

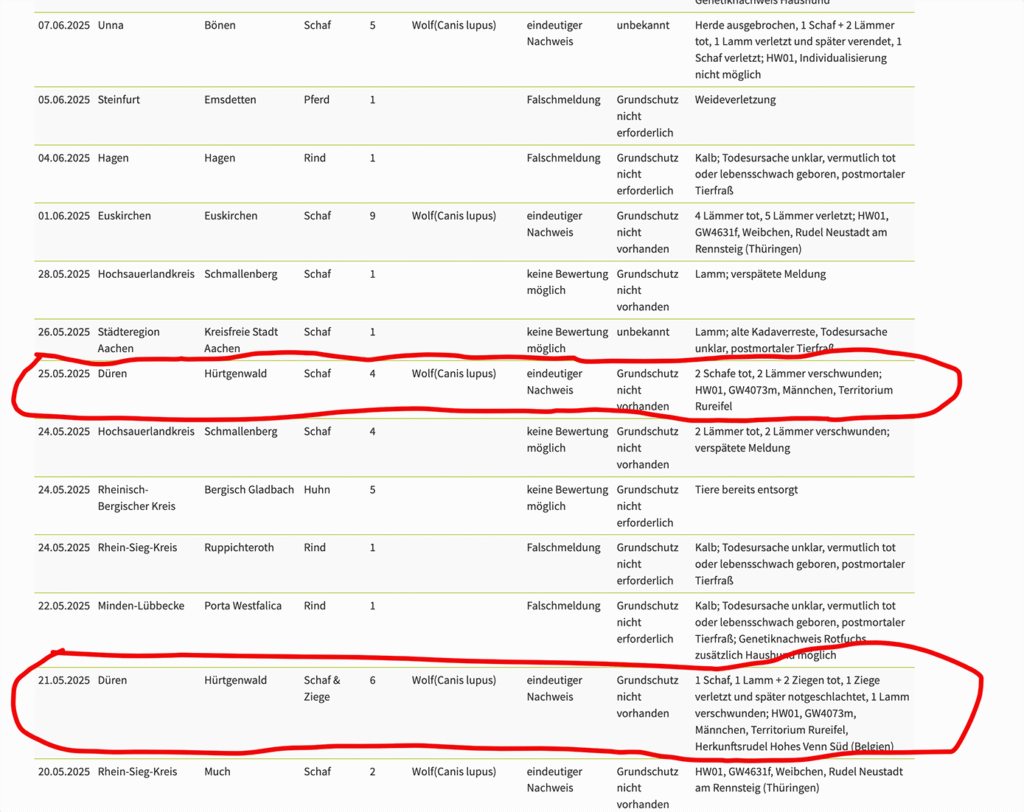

In den sozialen Medien und in Zeitungsartikeln tauchen immer wieder Videos auf, die angebliche Wölfe beim Überspringen von Weidezäunen zeigen. Diese Aufnahmen sollen belegen, dass selbst hohe, stromführende Zäune für Wölfe kein Hindernis darstellen. Doch ein kürzlich bekannt gewordener Telefonmitschnitt mit einem Sprecher eines Landwirtschaftsvereins wirft ernsthafte Zweifel an der Authentizität solcher Darstellungen auf und deutet auf bewusste Täuschung hin. Wolfsschutz-Deutschland e. V. fordert eine kritische Überprüfung und mahnt zu faktenbasiertem Umgang mit dem Thema Herdenschutz.

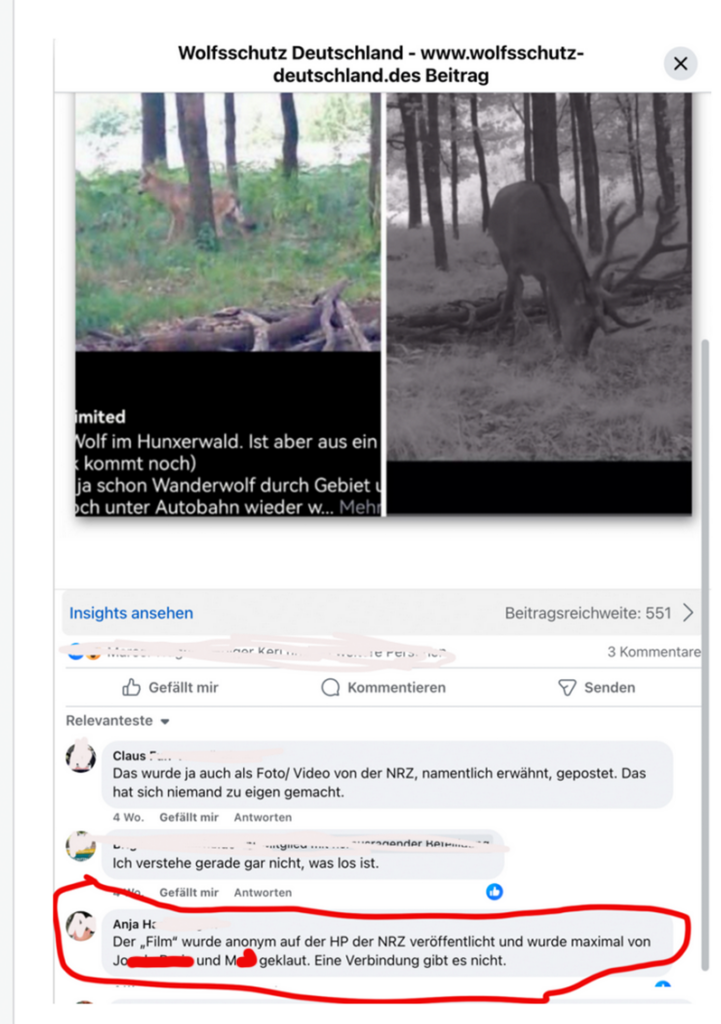

Ein Telefonat enthüllt Manipulation

Wölfe und Zäune: Was die Forschung sagt

Absichtliche Täuschung?

Forderung nach Transparenz und Dialog

Quellen:

https://wolfsschutz-deutschland.de/2024/10/25/nrw-nein-da-springt-kein-wolf-ueber-den-weidezaun/

Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung:

Konzerne und Lobbyisten bestimmen immer mehr – und nicht im Interesse der Bürger und nicht zum Wohle der Natur – mit. Deshalb ist es essentiell, dass es Vereine wie Wolfsschutz-Deutschland e. V. gibt, die völlig unabhängig sind. Kein Vorstandsmitglied sitzt in einer Partei. Parteien mischen auch nicht bei uns mit und wir nehmen keine Lobbygelder an. Wer uns unterstützt, kann sich also sicher sein, dass wir stets im Sinne unserer Wölfe handeln. Wir sind nicht bestechlich.

Doch wir Helfer brauchen auch Hilfe. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Auch mit einem Dauerauftrag von 5 Euro im Monat können wir viel Gutes tun und weiter für unsere Wölfe kämpfen. https://wolfsschutz-deutschland.de/spenden-2/