NRW – Wolfsgebiet Schermbeck: Neue Schießgenehmigung auf Gloria in Vorbereitung

Viele bezeichnen das Territorium von Wölfin Gloria von Wesel inzwischen als das verrückteste Wolfsgebiet in Deutschland. Allerdings nicht wegen den paar Wölfen, die hier ihr Zuhause haben, sondern wegen Menschen, die ihnen immer wieder nach dem Leben trachten, Panik schüren und Fake-News verbreiten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass schon die nächste Schießgenehmigung auf Gloria für den Spätsommer geplant ist. Rissprovokationen und der Duktus in der Lokalpresse deuten auch darauf hin. Lesen Sie hier unsere neue große Fotoreportage mit entlarvenden Zaundokumentationen und auch wieder einem Blick in das wundervolle Zuhause von Gloria und ihrer Familie.

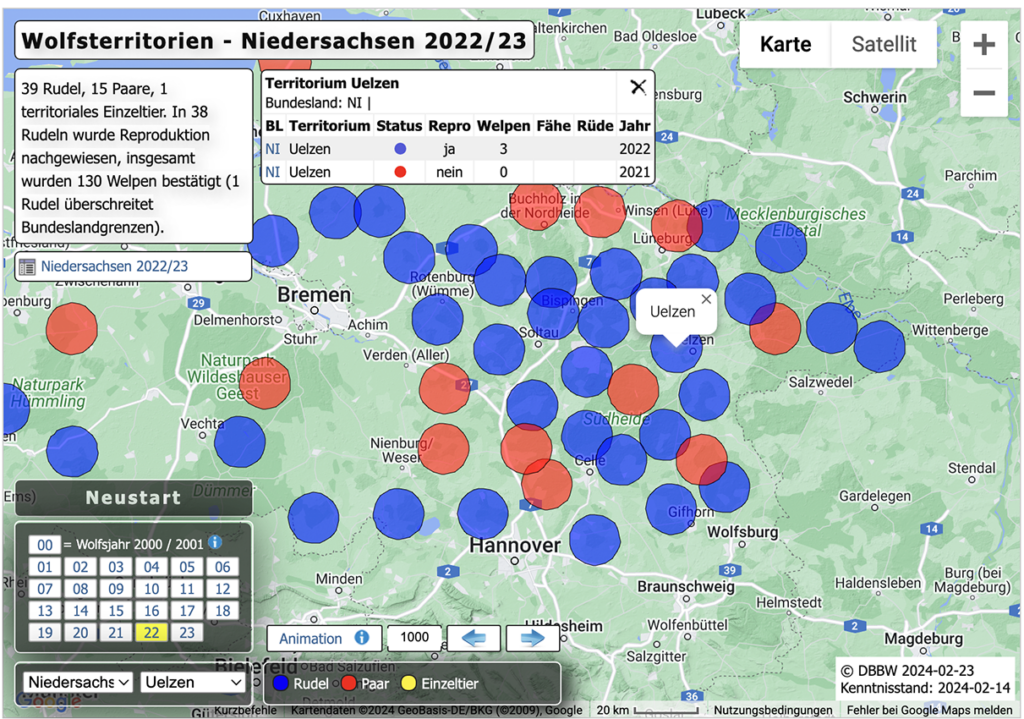

Seit sich Gloria ( GW954f) als Jungtier aus ihrem Zuhause im Niedersächsischen Territorium Schneverdingen auf ihre zirka 300 Kilometer lange und riskante Reise nach einem eigenen Territorium begeben hatte und sich schließlich 2018 bei Schermbeck niederließ, gibt es ein irrwitziges Theater um die Wölfin, von der nur ein offizielles Foto existiert. Ein Jahr später folgte ihr ein Halbbruder aus Schneverdingen mit dem Namen Ingolf und der offiziellen Kennung (GW1587m). Ab 2020 bekam das Paar drei Mal hintereinander Welpen. Ein kleines Welpenmädchen (GW2307) wurde von Spaziergängern gefunden und von den Behörden wieder ausgesetzt. Die Kleine tauchte danach nie wieder auf. Einem Informanten zufolge soll das Wolfskind, wir nannten sie Hope, damals von einem Jäger mit einem Baseballschläger getötet worden sein. Diese Meldung konnten wir damals aber nicht verifizieren. Andere Welpen von Gloria und Ingolf wurden überfahren oder verschwanden auf Wanderungen nach einem eigenen Revier. Laut Statistik haben Gloria und Ingolf insgesamt neun Welpen in drei Jahren aufgezogen. Es handelte sich also um ein kleines Rudel. Dann verschwand auch Ingolf spurlos.

Wölfe fühlen wie wir Menschen Glück, Trauer und Schmerz. Sie leben monogam und „heiraten“ nur ein Mal in ihrem Leben oder wenn ihr Partner verstirbt. Sie verpaaren sich nur ein Mal im Jahr im Spätwinter. Die Welpen aller Wölfe kommen Ende April, Anfang Mai auf die Welt. Wie mag sich Gloria gefühlt haben, als ihr Partner nicht mehr nach Hause kam? Hat sie etwa selbst mitbekommen, wie er erschossen und verscharrt wurde? Wie oft schon musste sie es erleben, dass auf sie selbst geschossen wurde? Fakt ist, dass Gloria extrem scheu ist und dass sie selbst Wildkameras aus dem Weg geht, während ihre Familie leichter abzulichten ist.

Fast zeitgleich mit Ingolf verschwand auch die Partnerin eines im benachbarten Dämmerwald angesiedelten Rüden. Seit dem vergangenen Jahr hat Gloria einen neuen Partner. Wir vermuten sogar, dass es bereits der zweite Partner nach Ingolf ist. Im vergangenen Jahr konnten wir von Wolfschutz-Deutschland e. V. zwei Welpen im Territorium Schermbeck nachweisen.

Warum verschwinden dort Wölfe?

Leider werden immer wieder Standorte von Gloria und Co. in Videos in sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Wir von Wolfsschutz-Deutschland e. V. bewerten dies als absolut verantwortungslos. Es ist doch eine Tatsache, dass es in diesem Gebiet viele Menschen gibt, die sich nach solchen Meldungen aufmachen und den Wölfen nachstellen. Eine andere Theorie lautet, dass es unter den Wölfen selbst eine hohe Dynamik gegeben haben könnte und es zu Revierkämpfen gekommen sein könnte. Wir gehen von illegalen Tötungen aus.

Wie in Niedersachsen soll auch die Jägerschaft im Raum Schermbeck das Wolfsmonitoring übernommen haben. Wie kann es sein, dass eine Bevölkerungsgruppe, die für Wolfsabschuss plädiert, gleichzeitig die Wolfsbestände überwachen darf? Diese Gruppe hat sowohl die Gelegenheit, als auch die Ortskenntnisse, als auch die Gerätschaften, dies zu tun.

Seit ein paar Monaten wird Gloria nun immer wieder nördlich der Lippe im Dämmerwald, bei Raesfeld und sogar Richtung Gelsenkirchen nachgewiesen. Was könnte die scheinbare Verlagerung ihres Kerngebietes ausgelöst haben? Waren es die Überschwemmungen im Winter oder stellt man ihr in ihrem Kerngebiet wieder einmal extrem nach?

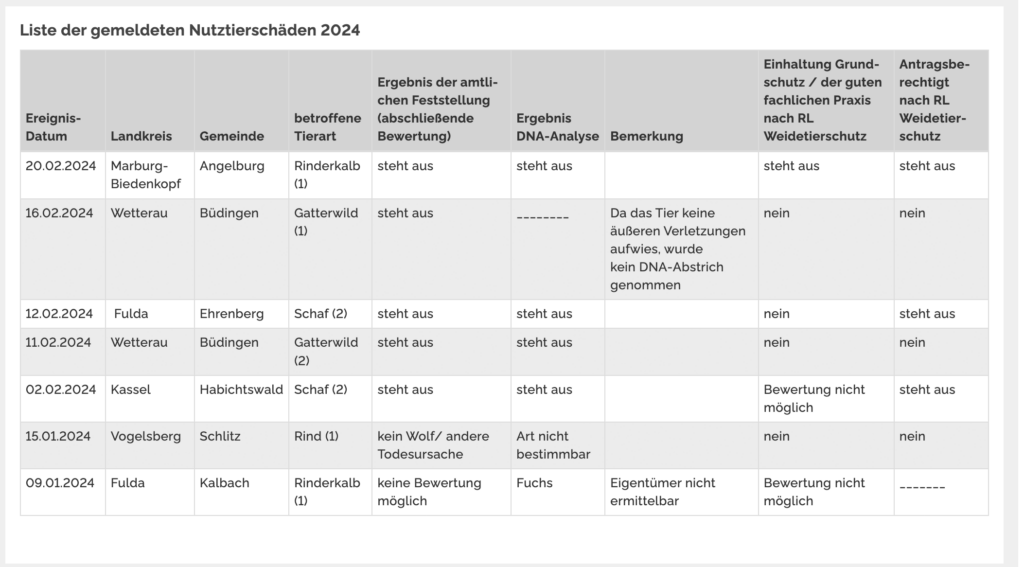

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) informierte im Februar über neue Wolfsnachweise bei Hille (Kreis Minden-Lübbecke) und Isselburg (Kreis Borken).

Zitat: „Am 25.12.2023 ereignete sich bei Hille ein Übergriff bei dem insgesamt vier Schafe geschädigt wurden. Als Verursacher konnte der männliche Wolf GW3827m bestätigt werden. Dieser Rüde stammt ursprünglich aus dem Rudel „Döberitzer Heide“ in Brandenburg.

Ein weiterer Nutztierfall mit einem toten Schaf wurde am 04.01.2024 bei Isselburg gemeldet. In diesem Fall konnte das genetische Material des männlichen Wolfes GW2398m nachgewiesen werden. Dieses Tier entstammt dem Rudel „Noord-Veluwe“ in den Niederlanden. GW2398m hatte sich bereits selbst als territorialer Rüde etabliert und mit der Wölfin GW2540f das Territorium „Midden-Veluwe“ südlich seines Herkunftsrudels besetzt.

Am 01.01.2024 gelang mithilfe einer Fotofalle ebenfalls bei Isselburg die Aufnahme eines Wolfes. Das Tier humpelte deutlich. Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um GW2398m gehandelt hat. Dafür spricht auch, dass dieses Individuum im Dezember 2021 bei einem Verkehrsunfall in den Niederlanden verletzt wurde. Die Gründe dafür, dass sich der Rüde soweit von seinem eigenen Territorium entfernt hat, können nicht abschließend bewertet werden.“

Über den weiteren Verbleib der beiden Wolfsrüden sei bislang nichts bekannt, hieß es in der Pressemitteilung.

Wolfsrüden, die ein Territorium besetzt haben, verschwinden nicht einfach von selbst aus ihrem Gebiet. Dieser Fall von GW2389m ist ähnlich rätselhaft wie das Verschwinden von Ingolf.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigte am 23. April einen neuen Wolfsnachweis bei Borken (Kreis Borken). Durch einen Nutztierschaden konnte das Weibchen GW3650f am 05. März 2024 erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen werden. Das Tier stammt aus dem Rudel Hechtel-Eksel in Belgien und wurde im Juli 2023 erstmals in der Nähe von Oudsbergen bestätigt. Über den weiteren Verbleib der Wölfin sei allerdings nichts bekannt. Doch schon fordern bestimmte Leute eine neue Abschussverfügung, da Gloria ja nicht mehr die einzige reproduktionsfähige Fähe sei. Hier die Begründung des Verbots des Abschusses: https://wolfsschutz-deutschland.de/2024/02/09/nrw-oberverwaltungsgericht-verbietet-abschuss-von-gloria-endgueltig/

Die Anträge auf Abschuss sind inzwischen gar nicht mehr zählbar. Nach unserem Ermessen sind inzwischen drei Abschussverfügungen auf Gloria von Gerichten kassiert worden. Die Steuerzahler müssen für diese Unsinnsausgaben aufkommen. In ganz NRW leben nach der aktuellen Statistik gerade einmal zwei Wolfsrudel und ein Einzeltier.

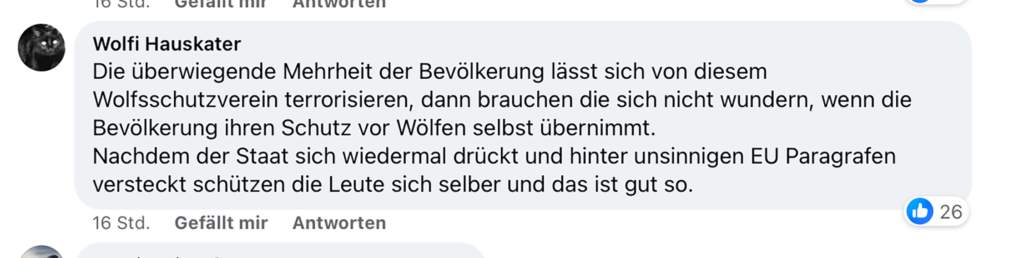

Der Debatte dort ist mit vernünftigen Argumenten kaum noch beizukommen.

Problempresse mit tendenziöser Berichterstattung

Hier unser Bericht zu verschwundenen Wölfen vom Mai 23: https://wolfsschutz-deutschland.de/2023/08/11/wolfsschutz-deutschland-e-v-schlaegt-alarm-auch-in-nrw-verschwinden-woelfe/

Die einzige Plage sind die Wolfshasser…

…schreibt eine Anwohnerin unter einem erneuten tendenziösen Bericht. Sie trifft damit wohl genau die Realität vieler Menschen aus dem Gebiet. Man ist einfach nur noch genervt.

Weitere tendenziöse Berichterstattung von „Schermbeck Online“: Kein Wort über die Zaunsituation, stattdessen wird die Betrachtung auf den Wolf gelenkt. Zitiert wird kein neutraler Experte, sondern der Sprecher einer Anti-Wolf-Initiative: https://schermbeck-online.de/zwei-laemmer-in-schermbeck-vermisst-war-es-der-wolf/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3SK_ri58rV03IRF_4g4XK2IZemUzBycYSqOYDp3-9eTIksHqdctrq_V40_aem_AR1hrZ-hM8z5T9lsVNPCsMRxdtk3P1BZEqV2HZOrh0zTlkz87B4isF9ri97rnZLL2T6lzELk9dV6PYHri-VCDdvn

Dass auch Lämmer oft gestohlen werden, ist dem Autor scheinbar keine Zeile wert. Viele Interessenkonflikte der örtlichen Presse können auch dadurch entstehen, wenn sich Journalisten und Autoren gleichzeitig in der Anti-Wolfs-Szene engagieren.

Ländliches Gebiet

Zaunrealitäten – immer wieder fehlender Untergrabschutz

Weide an der Waldseite ohne Spannung und ohne Untergrabschutz

Anfang des Jahres waren diese Schafe sogar nachts ohne jeglichen Schutz an der Waldseite: https://wolfsschutz-deutschland.de/2024/01/11/nrw-weiter-schafe-ohne-schutz-bei-schaefer-h-im-wolfsgebiet-schermbeck/

Ungeschützte Ziegen

Zaundoku in der Nähe des Dämmerwaldes. Kein Untergrabschutz. In den allermeisten Fällen buddeln sich Wölfe unter den Zäunen durch.

Shetty alleine mit Schafen

Damwildgehege bei Schermbeck

Manche sagen, dass das Wolfsgebiet Schermbeck das verückteste in ganz Deutschland sei. Allerdings nicht wegen den paar Wölfen, sondern wegen Wolfsgegnern, die dort scheinbar kaum etwas anderes zu tun haben, als Leute zu verleumden, Panik zu schüren und Fake-News zu verbreiten. Hier wieder einmal eine recht aberwitzige Situation. Hier zeigen wir auf, wie Damwild in den allermeisten Fällen gehalten wird. Hinter Wilddraht ohne zusätzliche Litzen und ohne Spannung. Wölfe springen eben nicht einfach so über zwei Meter hohe Zäune, sondern sie graben sich darunter durch. Dieser Zaun hier ist allerdings doppelt aufgebaut, was ihn auf jeden Fall sicherer macht. Wir werfen der Lokalpresse vor, nicht ausgewogen zu berichten und die Zaunsituationen vor Ort nicht darzustellen. Deshalb zeigen wir die Realität, denn viele Menschen wissen gar nicht, wie die angeblich sicheren Zäune wirklich aussehen. Natürlich gefällt das einigen nicht, wie hier im Video zu sehen. (Durch eine Reflektion wirkt es so, als würde das Batterie-Lämpchen auch aufleuchten, dies war nicht der Fall, kurze Zeit später zeigte das gleiche Gerät eine Spannung von 2.000 Volt an einer anderen Weide an).

Positives Beispiel:

Wir berichteten hier über einen Schafzüchter, der sich mit den Wölfen arrangiert: https://wolfsschutz-deutschland.de/2024/04/13/nrw-wolfsgebiet-schermbeck-schafzuechter-zweifelt-nicht-an-erfolgreichem-herdenschutz/

Gefahren, die von Pferderippern ausgehen, werden ignoriert, Wolfspanik verbreitet: https://wolfsschutz-deutschland.de/2021/01/14/angriffe-auf-pferde-280-irren-rippertaten-stehen-nur-16-wolfsangriffe-gegenueber-abschussforderungen-von-pferdehaltern-unverhaeltnismaessig/

Im übrigen tut man seinen Pferden Gutes, sie nachts im Stall unterzubringen: https://wolfsschutz-deutschland.de/2022/05/06/nachtruhe-im-stall-ist-gut-fuer-pferde/

Hier die Förderkulisse Westmünsterland: https://wolf.nrw/wolf/de/management/frderkulissewestmnsterland

Weitere Einblicke in das Zuhause von Gloria und ihrer Familie

Hier ein Original-Video aus dem Wolfsgebiet Schermbeck aus einer unserer Wildkameras vom vergangenen Jahr. Vater Wolf ist hier beim Spaziergang mit den zwei Welpen zu sehen. Dass dies nicht Glorias ursprünglicher Mann Ingolf ist, ist schon seit vergangenen Jahres bekannt. Seit die Jäger das Wolfsmonitoring übernommen haben, gibt es keine oder kaum noch aufschlussreiche Daten. Wir von Wolfsschutz-Deutschland e. V. können das Melden der Daten an das LANUV nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, da die Daten aus dem Monitoring unserer Ansicht nach auch zum Auffinden der Wölfe nach Abschussgenehmigungen verwendet werden. Als es im vergangenen Jahr um den Nachweis von Welpen ging, machten wir eine Ausnahme und gingen unter anderem mit einen Protestschreiben an Umweltminister Krischer (Grüne) an die Öffentlichkeit: https://wolfsschutz-deutschland.de/2023/12/01/nrw-protestbriefaktion-zum-mitmachen-kein-todesurteil-fuer-wolfsmutter-gloria/

Im Alter von sechs Wochen verlassen die Welpen zum ersten Mal ihre Wurfhöhle. Falls Gloria noch einmal trächtig sein sollte, wird sie bald ihre Welpen gebären. Ende April/Anfang Mai ist es soweit.

Wer noch weitere Einblicke in das Territorium von Gloria und Co. erhalten möchte, wird in dieser großen Fotoreportage fündig: https://wolfsschutz-deutschland.de/2022/06/26/nrw-schermbecker-rudel-bedrohtes-paradies/

Hier gibt es auch weitere Einblicke in den Dämmerwald: https://wolfsschutz-deutschland.de/2023/01/12/neue-einblicke-in-nrw-hier-sind-die-woelfe-laengst-zuhause/

Quellen:

https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles/2024-04-23

https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles/2024-02-21

https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles/2023-12-14

Wir freuen uns über Unterstützung

Es ist leider Fakt, dass der Schutz der Wölfe in Zukunft wohl immer mehr über Gerichte und Anwälte durchgesetzt werden muss. Deshalb brauchen wir auch dringend finanzielle Unterstützung. Unser Verein wird nicht staatlich gefördert, was uns zum einen tatsächlich auch sehr unabhängig macht, zum anderen aber natürlich auch unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt.

Schon kleine, regelmäßige Beiträge, wie z. B. ein monatlicher Dauerauftrag von 5 Euro können uns helfen. Seit Vereinsgründung vor fünf Jahren standen wir ohne wenn und aber und politische Winkelzüge auf der Seite der Wölfe. Gerade in diesen schweren Zeiten ist ein Verein wie der unsere essentiell, der sagt, was ist und sich mutig Lobbyisten in den Weg stellt.

Wolfsschutz-Deutschland e.V.

Berliner Sparkasse

IBAN DE79 1005 0000 0190 7118 84

BIC BELADEBEXXX

Auch Paypal ist möglich: https://wolfsschutz-deutschland.de/spenden-2/